株式会社いい生活(以下「当社」という)は、「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」という「ミッション」を掲げ、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」という「ビジョン」のもと、不動産会社の様々な経営課題を解決し、エンドユーザーに最善の顧客体験を提供する一連のITサービスを、SaaS(Software

as a Service)として提供する事業を展開しています。

この「ミッション」を実現するためには当社がゴーイング・コンサーン(継続企業)として存続することが大前提であり、そのためには本質的な企業価値の継続的な向上が必要不可欠であります。そして企業価値の継続的向上を図るためには、中長期的に資本コストを上回る利益の創出、並びにキャッシュ・フローの継続的な創出が必要であり、その実現に必要な仕組みとして、より良い経営判断、意思決定を支えるためのコーポレートガバナンスの充実が重要と考えております。

また、当社が事業を展開する社会的に新しい事業領域においてイノベーションを実現し、継続企業としての競争優位性を築きあげる為には、当社の各組織並びに各個人の自律性が不可欠でありますが、当社は「ミッション」と「ビジョン」の実現を目指して事業を展開する上での価値基準及び行動規範として以下の「バリュー」を定め、この「バリュー」もガバナンスを有効に機能させるものと位置づけております。

コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み(612KB)

最新の報告書(PDF)は下記リンクよりご覧いただけます。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書(118KB)

当社は監査等委員会設置会社であります。当社は、経営の機動的な意思決定・監督権限を強化し、業務分担と効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査等委員会設置会社形態を採用しております。また、当社は、株主に対する受託者責任を踏まえ独立した立場での経営監督機能についても重要と考えており、上場企業グループの役員職を経験してきた高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を選任しております。加えて同社外取締役全員を独立役員として指定しており、取締役会等において独立かつ客観的な立場から適宜意見を述べてもらうことで、当社は実効性の高い経営の監督体制を確保しています。

独立社外取締役の選任に係るガイドライン及び独立性基準(295KB)

取締役会は、常勤社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)で構成され、少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。また、執行役員も出席し、情報の共有及び意思の疎通を図るなど内部統制のより一層の充実に努めております。

(1)取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

(2)取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。

(3)中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。これは、中間配当の決定機関を取締役会とすることにより、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(4)自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、自己の株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。

経営会議は、常勤社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び本部長で構成され、迅速な経営判断ができるように、原則として週1回以上開催しております。大小さまざまな経営課題について、議論を行う事で、変化の激しいIT業界に対応し、柔軟な経営戦略を可能とする体制を構築しております。

監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で組織されており、以下のような経営監督機能の強化・向上及び他組織との連携を図っております。

<監査等委員会の機能強化に係る取組み状況>

(1)内部監査室と連携・協力して、組織内部の監査を実施しております。

(2)取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

(3)会計監査人からは、監査計画及び年2回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

(4)代表取締役及び内部監査室と適宜、意見交換会を実施しております。

(5)当社は、監査等委員会が監査等委員会監査をより実効的に行えるよう、監査等委員会を補助する専属の使用人を配置する等それを支える十分な人材及び体制を確保し、内部統制システムが適正に機能する体制を整えております。

(6)各監査等委員は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、各業務執行取締役、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜意見交換を行う等、経営監視の強化に努めております。

内部監査体制につきましては、社長直属に内部監査室を設置し、内部監査室長及び室員の体制としております。内部監査室は年度監査計画に基づいて、監査等委員会、会計監査人及びセキュリティ管理責任者と連携・協力し、業務監査を実施しており、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制にしており、監査等委員会、会計監査人及びセキュリティ管理責任者とも適宜情報交換が行える体制にしております。

会計監査につきましては、Mooreみらい監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題については適宜指導を受け、適正な会計処理に努めております。

また、第25期事業年度における監査報酬の内容については下記のとおりです。

(1)監査報酬の内容

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬 13,000千円

なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。

(2)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

なお、監査等委員会は、会計監査人の継続監査年数等個別の事情を勘案しまして、解任又は不再任に関する事項の決定を行います。

第25期事業年度におきましては、取締役会を定時12回、臨時5回の計17回開催し、重要な業務執行の決定や経営の重要事項について審議を行いました。また、監査等委員会は18回開催され、監査及び経営監督の方針、社内監査の状況、監査法人による監査報告会の実施等の活動の他、監査等委員が取締役会に出席し、取締役の業務執行について厳正な監視を行ってまいりました。内部監査室は、当社の各部署の業務監査を実施いたしました。

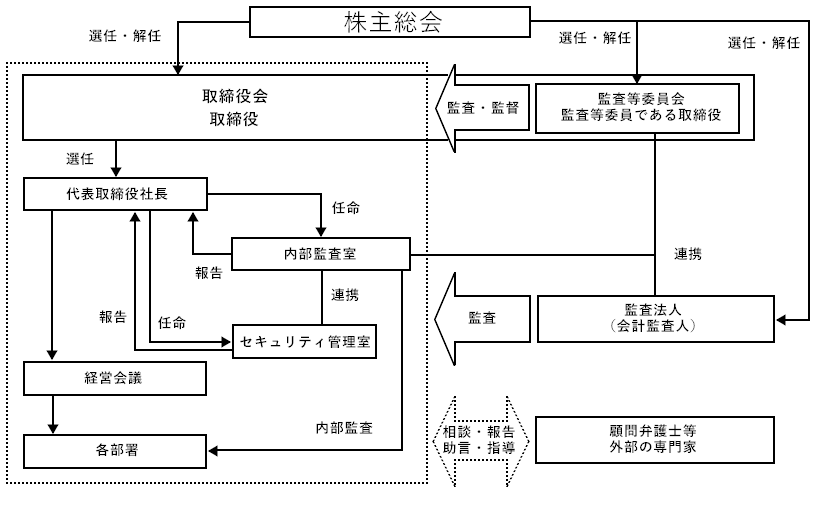

当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は以下の通りとなります。

当社は、社外取締役として、成本治男氏、伊藤耕一郎氏、神村大輔氏の3名を選任しております。成本氏は弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。伊藤氏は、公認会計士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。神村氏は、弁護士として知的財産権および紛争解決において豊富な経験を有しており、業務執行の監督強化への貢献が期待されることから、監査等委員会である社外取締役として選任しております。

| 企業経営 | イノベーション | DX | 不動産領域への知見 | マーケティング・セールス | 財務・会計・資本政策 | 法務・コンプライアンス・リスク管理 | 内部統制・ガバナンス | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中村清高 代表取締役会長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

|

前野 善一

代表取締役社長 CEO |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

|

塩川 拓行

代表取締役副社長 CFO |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

|

北澤 弘貴

代表取締役副社長 COO |

● | ● | ● | ● | ● | |||

|

松崎 明

専務取締役 CTO |

● | ● | ● | ● | ● | |||

|

成本 治男

社外取締役 監査等委員 |

● | ● | ● | ● | ||||

|

伊藤 耕一郎

社外取締役 監査等委員 |

● | ● | ● | ● | ||||

|

神村 大輔

社外取締役 監査等委員 |

● | ● | ● | ● |

2025年6月23日開催の取締役会において、当該実効性評価の結果の確認および今後の課題共有を行いましたので、その概要をお知らせいたします。

当社の取締役会は、取締役会の規模・構成、運営状況(開催頻度、議題設定、資料の内容、議案の審議状況等)、社外取締役への情報提供等の観点において概ね適切に機能しており、従って取締役会の実効性は確保されていると評価しました。当社は、上記の取締役会の実効性に関する評価結果を踏まえ、取締役会のさらなる実効性向上のために必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。

当社は、社外取締役3名を独立役員に指定しております。

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く、以下「取締役」という)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。

当社の取締役(監査等委員を除き、以下同じとする)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。

個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることとしており、また現状、取締役は当社の大株主を兼ねており、株主利益に沿って企業価値向上及び業績の拡大を図る上で十分なインセンティブが付与されている状態であることから、取締役の報酬は固定の基本報酬のみとし、業績連動並びに株式報酬については現時点で付与する予定はありません。

当社においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、社外役員である監査等委員も参加する取締役会において、各個人の職責並びにパフォーマンスを総合的に評価の上、最終的な報酬額を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、2015年6月26日開催の第16期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、並びに監査等委員である取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、5名です。また、当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は、3名です。

株主との対話全般に関する基本方針:

当社は、代表取締役副社長 CFO を IR 担当取締役として選任するとともに、コーポレートグループコーポレート本部財務部を IR

の問い合わせ窓口としています。機関投資家に対しては、決算説明会を開催するとともに、株主や投資家の要望に応じて可能な限り面談を実施し、株主との建設的な対話を持つ機会を設けています。

個別面談以外の対話の手段:

IR 問い合わせ窓口である財務部にて、投資家からの電話取材や面談等の IR 取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト・機関投資家向けに半年毎の決算説明会を開催し、代表取締役社長 CEO 並びに IR

担当取締役が説明を行っています。また、当社では毎月1回、前月度の売上高等を開示した月次概況(速報)を、当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイト上に開示しています。

フィードバックのための方策:

株主総会の議決権行使書に記載された株主からの意見については取締役間で共有するほか、決算説明会における質疑応答の内容は当社のホームページ上に開示した上で社内周知メールを送っており、取締役会をはじめとして広く社内に周知しております。投資家からのIR取材や訪問結果につきましては、それぞれ経営会議メンバーに情報共有を行っています。

インサイダー情報の管理に関する方策:

当社は、投資家との対話におきまして当該対話を実施する日が四半期決算日の翌日から次の決算発表日までに該当する場合には、「沈黙期間」として直近の業績をテーマとすることは避けるなど、インサイダー情報の管理にも留意しています。

当社は現時点で具体的な買収防衛策の導入は予定しておりません。

当社は、投資目的以外の目的で保有するいわゆる政策保有株式を保有していません。また、現時点の株主構成及びビジネスモデルに照らしても、政策保有株式を保有する必要性は高くないと認識しており、具体的な計画もありません。

なお、今後、政策保有株式を保有する必要性が生じました場合には、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っており、企業価値の向上に資するものであることを説明するとともに、政策保有に関する方針、及び政策保有株式に係る議決権行使への適切な対応を確保するための基準をそれぞれ策定し、その基準に沿った対応を行います。

当社では、企業理念として以下の「バリュー」を定め、経営の拠り所として、また全ての役員及び従業員の行動規範並びに価値基準として位置づけております。

当社はこの6つのバリューの下、適正な業務執行のための体制を整備・構築し運用していくことが経営の重要な責務であることを認識し、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。

今後とも、当社は企業を取り巻く環境の変化に対応して適宜この基本方針の見直しを図ることによって、より一層適切な内部統制システムを整備・構築すべく努めてまいります。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

なお、当社は「監査等委員会設置会社」として、監査等委員である社外取締役による取締役会における議決権行使を通じて、監査・監督機能の更なる強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることで、企業価値向上を目指してまいります。

以下に定める体制を適正に構築・運用・充実させるべく、監査等委員会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図るとともに、「監査等委員会監査基準」に基づき、各取締役の業務執行を監督しております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)-1 当社は、企業の存続のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識しております。法令遵守はもちろんのこと、当社の業務遂行上の「価値基準」でもある「バリュー」の推進に努め、「コンプライアンス規程」の遵守を徹底するとともに社内研修及び教育活動を通じて周知徹底を図るなど、企業倫理の確立に努めております。

(1)-2 社長直属の内部監査室が、監査等委員会・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施しており、業務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び「文書管理規程」「情報セキュリティ基本方針」等の社内規程、方針等に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管、管理する体制をとっております。取締役はこれらの文書を閲覧することができます。

当該文書には、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、経営会議議事録、これらの議事録の添付書類、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書があります。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(3)-1 災害による損失、基幹システムの障害、役員及び使用人の不正等による重大な損失のリスクを認識し対応するための「リスク管理規程」を適切に運用するとともに、リスク管理体制の構築及び維持・整備に努めております。

(3)-2 セキュリティに関する責任者としてチーフセキュリティオフィサーを設置し、代表取締役社長が定める情報セキュリティの基本方針およびサービスマネジメントの基本方針に従い、ITサービスマネジメント委員会および各部門の代表者が参加するセキュリティコミッティにおいてセキュリティに関するリスク分析、対策の実施、情報交換等を行っております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(4)-1 当社は創業以来、的確かつ迅速な企業経営を重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の充実、素早い意思決定と効率的な経営体制の構築に努めております。

(4)-2 取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。

(4)-3 取締役会の下に常勤取締役、執行役員及び本部長で構成される経営会議を設置し、原則として週に1回開催しております。経営会議におきましては取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行っております。

(4)-4 取締役会は、経営組織、各取締役及び執行役員の職務分掌を定め、各取締役及び執行役員は職務分掌に基づき適切に業務を執行しております。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(5)-1 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社における重要事項を当社経営会議又は取締役会の付議事項とする旨「関係会社管理規程」に定めており、当該規程の適切な運用によって、当社は子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について承認を行い、又は報告を受けております。

(5)-2 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「関係会社管理規程」により、「リスク管理規程」を含む主な方針及び規程を子会社にも適用する旨定めており、子会社は当社が定めるセキュリティに関する基準等及びリスク管理体制等の適用対象となっております。

(5)-3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ.取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。

ロ.当社は、子会社における重要事項を当社経営会議又は取締役会の付議事項とする旨「関係会社管理規程」に定めており、経営会議における意思決定を通じて、子会社における効率的な経営体制の構築に努めております。

(5)-4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社と子会社は、企業集団として当社グループ共通の価値基準(「バリュー」)を共有し、一体性を有します。当社の内部監査室は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社のみならず子会社も監査対象として内部監査を実施しております。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

(6)-1 取締役会において監査等委員と代表取締役との定期的な意見交換を実施するほか、取締役会または経営会議といった会議体に限らず、取締役(監査等委員である取締役を除く。)より監査等委員に対して適宜情報提供を行っております。

(6)-2 監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置し、監査等委員の職務を補助する使用人が業務にあたっております。

(7) 前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに前号の取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

(7)-1 監査等委員会事務局の担当者は、監査等委員会より指示された業務の実施に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指示、命令を受けないこととしております。

(7)-2 監査等委員会事務局の担当者の人事異動に関しては、事前に監査等委員会に報告し、その了承を得ることとしております。

(7)-3 監査等委員会事務局の担当者は、監査等委員会に出席し、監査等委員会より指示された業務の実施内容及び結果につき報告を行うこととしております。

(8) 監査等委員会への報告に関する体制

(8)-1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

イ.監査等委員は可能な限り経営会議にも出席し、監査等委員会において他の監査等委員に対し経営会議における議題及び審議の経過を報告することとしております。

ロ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、会社の信用、業績等に重大な悪影響を与える事項、または重大な悪影響を与えるおそれのある事項が発覚したときには、速やかに監査等委員会に報告することとしております。

(8)-2 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制

イ.監査等委員会は、「監査等委員会監査基準」に基づき、子会社に対して事業の報告を求めることとしております。

ロ.当社は、子会社における重要事項を当社経営会議又は取締役会の付議事項とする旨「関係会社管理規程」に定めており、該当事項につきましては子会社より経営会議又は取締役会に対して報告されます。

ハ.「関係会社管理規程」により、当社は「コンプライアンス・ホットライン」制度を子会社においても利用できることとしております。当該制度を利用して通報が行われた場合、当該通報内容は監査等委員会に通知され、監査等委員会において調査の可否に係る検討、調査の要請及び結果の受領、経営会議に対する通報内容及び結果概要の報告が行われる旨、「コンプライアンス・ホットライン運用管理規程」に定めております。

(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は「コンプライアンス・ホットライン運用管理規程」に基づき、前号の「コンプライアンス・ホットライン」制度を利用した通報者が不利益となる一切の行為を禁止しております。

(10)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員は、職務の執行について生ずる費用については、「経理規程」等に基づき精算することとしています。

(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(11)-1 監査等委員は、可能な限り経営会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

(11)-2 監査等委員会は、会計監査人・内部監査室と連携・協力して監査を実施しております。

(11)-3 取締役会において監査等委員と代表取締役との定期的な意見交換を実施することとしております。

(12) 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保し、また金融商品取引法に定める内部統制評価制度への適切な対応を図るため、取締役会において財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する基本方針を定めております。また、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、当該システムが有効かつ適正に機能しているか継続的に評価を行い、不備に対する必要な是正措置を講じるものとしております。

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その排除に努めるとともに毅然とした姿勢で組織的な対応を図り、取引関係等の一切の関係を持たない方針を堅持いたしております。

なお、反社会的勢力排除に対応するための部署及び対応マニュアルは設置済みでありますが、引続き社内体制の整備強化、及び警察等の外部機関や関連団体との連携等に今後も継続的に取り組んでまいります。

経営全般に関するリスクについては、災害による損失、基幹システムの障害、役員・使用人の不正等による重大な損失のリスクを認識し対応するための「リスク管理規程」を適切に運用するとともに、リスク管理体制の構築及び維持・整備に努めております。

情報セキュリティ管理の体制につきましては、セキュリティに関する責任者としてチーフセキュリティオフィサーを設置し、代表取締役社長が定める情報セキュリティの基本方針およびサービスマネジメントの基本方針に従い、ITサービスマネジメント委員会および各部門の代表者が参加するセキュリティコミッティにおいてセキュリティに関するリスク分析、対策の実施、情報交換等を行っております。また、セキュリティ管理室において、情報セキュリティに関する規則、規定、細則等及び個人情報の保護に関する情報セキュリティ実施規定の作成並びに情報セキュリティ対策に関する計画の立案等を行っております。

当社では、社内基準に従い個人情報をはじめとする顧客の重要情報を管理し、その情報の外部漏洩防止に関して、情報資産に対するセキュリティ管理、情報管理に関する従業員への教育、外部委託先との機密保持契約などを行い、情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格である「ISO/IEC27001(JIS

Q

27001)」認証を東京本社、大阪支店、福岡支店及び名古屋支店において取得しており、情報セキュリティに関する意識の高揚と徹底を図っております。また、クラウドサービスに特有の情報セキュリティ対策に対応した国際標準規格である「ISO/IEC27017(JIS

Q 27017)」認証についても取得しております。本認証を維持することで、クラウドサービスに固有のリスクについても管理を強化し、当社サービスの信頼性を確保してまいります。

| 株主総会の活性化及び 議決権行使の円滑化に向けての取組み |

株主総会招集通知は、株主総会の開催日の約3週間前までに発送しています。 |

|---|---|

| インターネット・携帯電話による議決権の行使を可能としています。 | |

| 株主総会招集の決議後遅滞なく、招集通知をホームページ上に掲載しております。 | |

| IRに関する活動 | 「ディスクロージャーポリシー」として、金融商品取引法等の諸法令及び東京証券取引所の定める規則に従い、正確・公平な適時開示を継続的に行う旨、定めております。また、ホームページ上にも当該「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。 |

| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を半期に1回実施することを予定しております。また、長期保有前提の機関投資家向けに個別訪問による説明会を随時受付、開催しています。 | |

| 当社Webサイトにおいて、決算短信、決算説明会資料、説明会Q&A、決算数値データ、有価証券報告書、株主総会招集通知及び決議通知、年次報告書(旧事業報告書)、月次概況(速報)、その他適時開示資料等を掲載しています。(「IRライブラリ」はこちら。) | |

| コーポレートグループリーダー及びコーポレートグループ コーポレート本部 財務部長 を担当と定めております。 |

|

| ステークホルダーの立場の 尊重に係る取組み |

社内文書にてステークホルダーに対する情報提供に係る開示手順書を定めており、また、「適時開示体制」に記載のとおり、適時適切な開示に努めております。 |